银行有贷款还能贷精准扶贫款吗?银行有贷款也借不到精准扶贫资金。精准扶贫资金主要来源于政府和社会捐赠,银行贷款不属于精准扶贫资金范畴,已经有贷款就不能再申请精准扶贫资金,夫妻可以获得35万元的精准扶贫贷款,如何申请扶贫贷款精准扶贫贷款 1?贫困户申请,直接贷款给贫困户,精准扶贫贷款如果还是不还怎么办精准扶贫贷款如果确实没有还款能力,应该和贷款机构协商推迟还款时间或者分期还款。

1、贫困户贷款5万怎么申请

低保户申请5万元无息贷款的条件有时候低保户会遇到急需用钱的情况。对此,有人问低保户能不能借到钱。当然,国家出台了低保户申请贷款5万的政策,这是专门为贫困户设计的。而且不收利息,同时我还带了无息贷款的条件。其实每个人都会遇到资金困难,当然低保户也不例外,为了方便低保户贷款,解决资金需求。

申请无息贷款属于金融扶贫。目前贫困户的5万元无息贷款是由信用社出资,也就是说贫困户不用还贷款利息,财政会给你优惠。这5万元贷款主要用于贫困户发展产业基金。申请无息贷款的条件:1。您必须是年满18周岁且最高年龄不超过45周岁的中国公民,且申请人具有完全偿还贷款的能力。2.如果你有固定住所,能提供住所的房产证和户口本,申请人想申请无息贷款,必须到户籍所在地申请。

2、扶贫贷款需要什么条件怎么办理

扶贫贷款的办理也有非常硬性的条件。一般来说,一定是贫困户,一档一卡。申请人必须在18-60周岁具备一定的还款能力,向乡镇政府提交贷款申请材料即可等待审批完成。但是需要注意的是,已婚人士需要提供夫妻双方的信息。检查完成后,我们可以等待下一次付款。但需要注意的是,扶贫贷款也需要及时偿还。如果贷款出现逾期行为,也会给我们的生活带来很坏的影响。希望大家能知道这一点。

3、请问扶贫贷款如何办理

Application精准扶贫贷款方法1。贫困户申请,直接贷款给贫困户。2.贫困户向贫困户申请贷款,贫困户把钱交给大户(企业),并与大户(企业)签订分红协议。3.贫困户向大户(企业)申请贷款,但大户(企业)必须与贫困户签订协议,促进发展或分享红利。申请条件精准扶贫贷款 1。年龄在18至60周岁之间,有固定住所,具有完全民事行为能力;2.持有有效身份证件,有还款能力,无不良信用记录;

4.有放贷意愿和独立发展能力;5.能带动缺乏致富能力的贫困农户(必须是建档立卡贫困户)增收脱贫的致富能人、农村合作组织、农业产业化龙头企业;6.贷款人需要与贫困户、村委会、镇政府、行业主管部门签订增收脱贫协议,使用贫困农户的贷款额度,并作为贷款主体承担偿还全部贷款的责任;7.贷款人为企业法人的,其法定代表人必须具有营业执照、组织机构代码证、税务登记证、生产经营许可证等合法有效的证件。除上述第1至4款所述的条件外。

4、夫妻精准扶贫能贷多少钱?

夫妻可以贷款35万用于精准扶贫。贷款申请条件:1。年满18岁的中国大陆居民;2.有稳定的地址和工作或营业场所;3.有稳定的收入来源;4.没有不良信用记录,贷款不能用于炒股或赌博。5.银行要求的其他条件。贷款处理流程:1。向当地银行或贷款机构提交申请;2.准备贷款所需的各种材料;3.银行或贷款机构的面签;4.银行审查贷款人的资格;5.批准和成功的贷款。

5、 精准扶贫贷款还不上怎么办

精准扶贫贷款还没有。如果真的没有还款能力,应该和贷款机构协商推迟还款时间或者分期还款。扶贫贷款是国内金融机构承办的政策性贷款业务。它是中国扶贫开发的重要组成部分。扶贫贷款主要有两种形式,一种是到户的小额扶贫贷款,一种是龙头企业和基础设施建设的扶贫贷款。在与金融机构协商的过程中,不能偿还精准扶贫贷款的借款人要说明自己的实际情况,为什么不能偿还贷款,遇到了什么困难。在沟通过程中,他们一定要真诚,表示贷款一定要还,这样会赢得一定的拖延时间,尽快筹集资金。

6、银行有贷款还能贷精准扶贫款吗

银行有贷款也贷不出精准扶贫资金。根据相关资料:根据中央关于精准扶贫的文件,精准扶贫的对象是指生活在深度贫困地区,符合国家统一贫困标准的贫困人口。精准扶贫资金主要来源于政府和社会捐赠,银行贷款不属于精准扶贫资金范畴,已经有贷款就不能再申请精准扶贫资金。

7、精准扶贫可以贷款吗

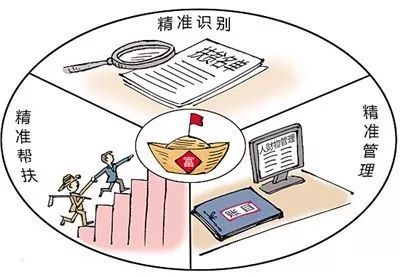

法律分析:是的。精准扶贫是粗放扶贫的对称,是根据不同贫困区域环境和不同贫困农户条件,运用科学有效的程序,对扶贫对象进行精准识别、帮扶和管理的一种治贫方式。总的来说,精准扶贫主要是针对贫困居民,谁穷就扶持谁。法律依据:《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)第678条,借款人可以在还款期限届满前向贷款人申请展期;如果贷款人同意,可以展期。

8、 精准扶贫贷款怎么还款

法律分析:精准扶贫贷款一般采用的还款方式,即到期后人人还清,贷款期限一般不超过3年。精准扶贫贷款可以享受政府贴息政策,只需要还本金,到期无力还款的,可以申请分期还款,办理续贷手续。法律依据:《中华人民共和国人口与计划生育法》第二十八条,地方各级人民政府对农村计划生育家庭给予财政、技术、培训等方面的支持和优惠。